在山东乃至全国中青年书法家队伍中,孟鸿声是一位颇具影响力和代表性的学者型书家。之所以这样说,不仅仅是因为他的著述颇丰,而在于他对书法理性的认识和宏观的把握。

前段日子“两会”召开之际,从微信上看到他提出的《将中书协主办的全国书法行业权威性评展纳入职称评定条件的建议》,在文艺界引起广泛影响,得到广大书法家的热烈响应。我看了一时感慨万千!想当初我们报纸创办之始,孟老师给我们提出了很多宝贵的办报建议,还把报头“艺术收藏”的古人集字发给我参考,那时候同在淄博,一年中我们经常见到面。后来他调入省书协担任驻会副主席,上边面对中国书协,下边面对十七个地市,中间面对省文联系统,事务繁多,压力非在淄博时可比,工作可谓日理万机。直到2017年岁尾,杨长河老兄在省文化馆举办个人画展,我被特邀参加,才在济南画展现场见到了孟老师,那天中午孟老师留下来陪我们共进午餐。孟老师还是那样稳重,看似话不多,但出口的话特别风趣又蕴含哲理。他比以前瘦了不少,在他担任驻会副主席这几年,在顾亚龙主席的带领下,山东书法事业快速发展繁荣,无论是书法理论和书法普及教育、书法赛展等各项事业,都开创了可喜的局面,我想这与孟老师呕心沥血的努力付出是分不开的,他为山东书协的繁荣发展做出的贡献有目共睹。

当代书坛在经历了上世纪八十年代的复兴和以创新为基调的书法热潮之后,开始转入更深层的艺术探索之中。六十年代出生的孟鸿声,其学书历程也是从这个阶段走过来的。他初以帖学为主,师法二王一脉,在书法风格上崇尚晋韵。其后二王的倜傥风流,怀素的空灵飘逸,黄山谷的长戟入沙,王觉斯的汪洋恣肆,林散之的散淡淳和,于右任的朴拙雄茂,都曾使他驻足其间、流连忘返。为获得较深入的理性认识,他1986年至1990年进入南京艺术学院深造,四载沉淫,使他全面地掌握了书法史和相关的理论知识,对书法创作有了一个清晰的把握,对后来的书法研究与著述打下了坚实的基础。

要成为一个真正的书法家,没有书外之功的滋养是不行的。书法与传统文化这个母体血脉相连,因而没有深厚国学修养的书法家是很难成大器的。孟鸿声深知这一点。他对于书法艺术盯住的不仅仅是技法层面的细枝末节,而是从书法的本质要求出发,进而追求书法以外的东西。他不断充实自己的综合文化修养,在古文、诗词、历史等方面倾力尤大。后来他又用四年的时间进入北京大学哲学系深造中国经学,花了大量时间研读与思考书法本身的文化艺术特质与之外的大文化。从先贤时人的书论,到文学、美学、史学、佛经等古代经典论著,他都倾注了大量的精力,对他后来书法创作及风格的形成起到了极大作用。

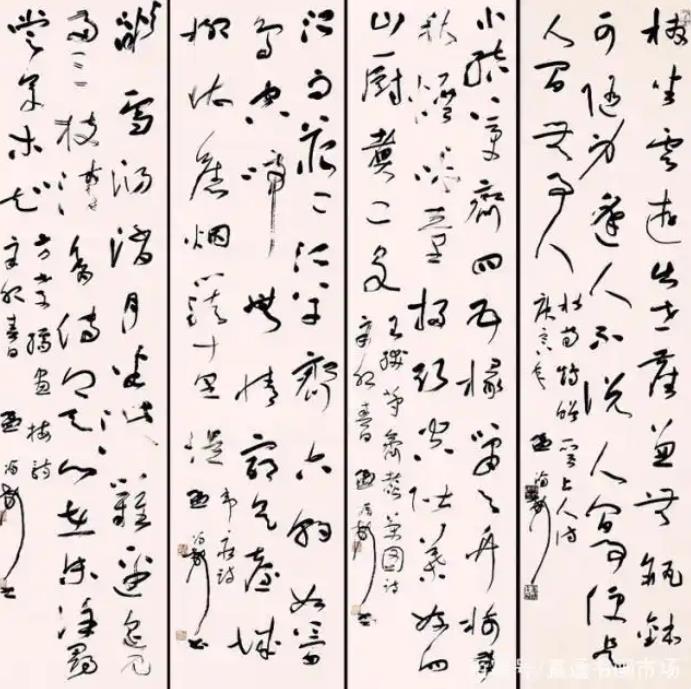

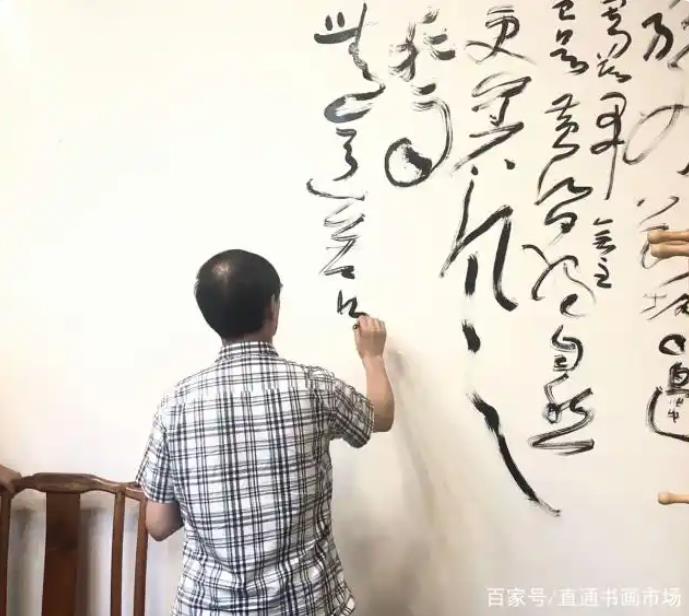

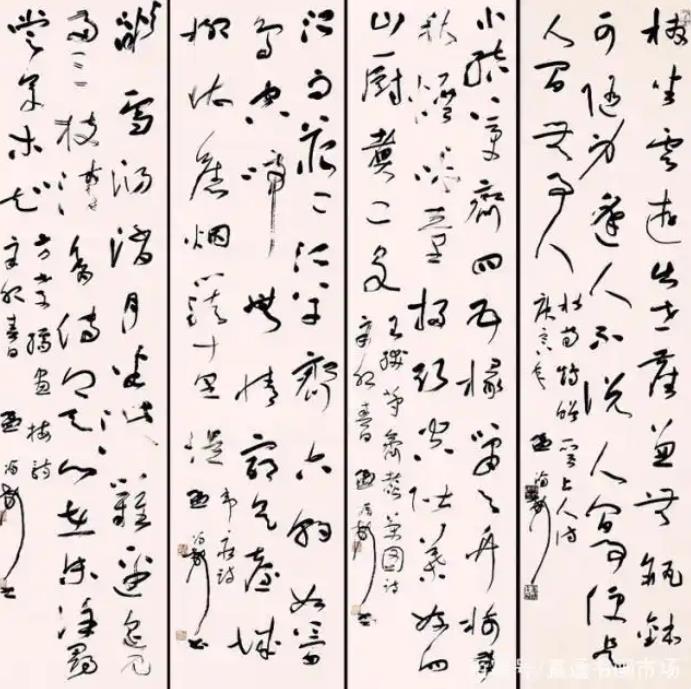

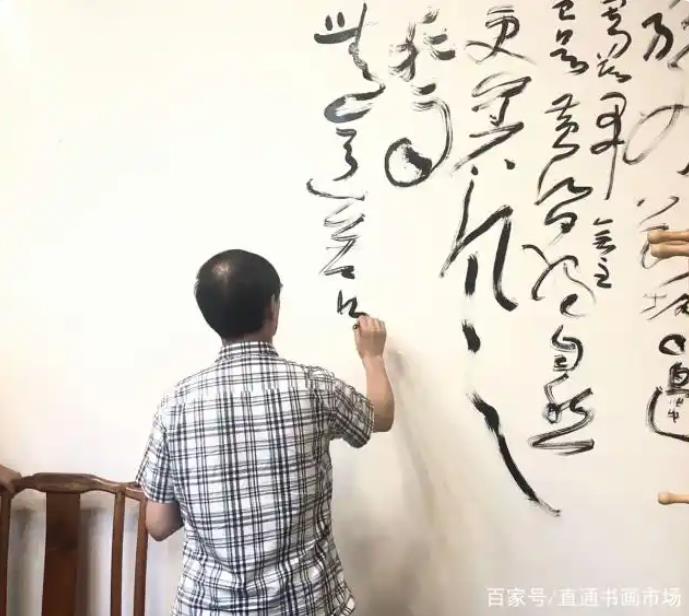

中国草书自汉代萌始,至魏晋时期逐渐成熟,乃至成为艺术性最强、变化最多、难度最大的一种书体,同时亦是最有利于书法家抒发性灵、神采、风韵的书体。纵观孟鸿声的书法作品,其书用笔沉着稳健,结体严谨不苟,且兼具南帖秀丽典雅、妙美冲和之长,更着意在气息韵致上古调新纳,绰约其神。这在作品中表现为丰富细致的用笔技巧、沉着畅快的行笔方式和典雅遒丽的艺术格调。而章法空灵、疏朗且不失茂密,其疏朗缘于留白的适度以及在虚实上的经营布置,而茂密在于结字沉实与姿态多方。其作品字与字之间,多是靠单字几何形状进行揖让错落并相映成趣,由此生发的美感,无论从局部到整体,都具有丰富的视觉效果。同时他注重线条、墨色的丰富变化和结字的腾挪避就,注重点画的纵横结合,注重情感和性灵的流露,其落笔作书之际,横竖波磔,圆中寓方,枯润相间,轻隽求挺而不失之野,爽然求润而不失之媚,时而苍雄若古,时而沉着华滋。我曾目睹过他作书,他有时行笔缓慢,如作楷书,线条凝重,沉静,似春蚕吐丝;有时行笔疾厉,有迅雷不及掩耳之势,急转直下,如藤蔓檐,一气呵成。正是这种丰富而微妙的变化,造成雄伟飘逸姿态,磅礴放旷的气势,划沙折股的笔意,其书无论是巨制佳构还是尺短小品,字里行间处处充溢着直率、朴厚、开张的气象,散发着浓浓的文人气息,具有很强的艺术感染力。二十余载的书法实践,大大强化了他书法“心象”的营构与其书法语言的完善。其书风形成除悟性与功力因素外,还来自于秉性与取法,以及他对千年书史和历代前贤书法论著通透的理解与参悟。

孟鸿声把书法置于当代文化大背景中进行认真思考,不断扩展着对书法内涵和外延的认识。在书法上孟鸿声非常赞同当代草圣林散之先生“变者生之机”的艺术思想,注重变法,保持常新的艺术追求。内敛的笔势、含蓄的起止、刚毅的内质、古拙的趣味,印证着他性格的执著。孟鸿声认为书法是写心,是属于类似于“道”的深层次的自然反映。正如《大学》中云:“物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”孟鸿声正是将这种思想贯穿于自己的书法艺术创作实践之中的,正因为他跳出了书法的老套路,以“平常心为道”的道学思想作为自己创作的旨归,故他的作品给人以魏晋文人那种儒雅洒脱、萧散淡远的审美感受。

孔子曰:“古之学者为己”。 荀子又说:“君子之学,入乎耳,着乎心,发乎四肢,形乎动静……以美七尺之躯。” 孟鸿声就是以这种标准充实自我的。书品即人品。黄庭坚评论书家时认为,人的品格决定书法的品格。书法家必须以读书、修身、养德作为书法的后盾,才能使书法达到一个新的境界和高度。古人云:“敢于暴露真性灵者,大师也。”对于书法,创新无非是关注用笔与结体、章法的变化,而只关注形式又与书法本体相去甚远,孟鸿声认为,书法的提高关键是人的学问的修炼和道德的提高。中国书法,就其本身的意义而言,其实是古代文人陶冶性情、修养身心的艺术。欧阳修曰:“自少所喜事多。中年以后,渐已废去,其愈久益深而尤不厌者,书也。”因此,举凡书法大家,功力、学养、胸襟皆不可或缺。

孟鸿声简介

孟鸿声,中国书法家协会理事,山东省政协常委,山东省书法家协会常务副主席、秘书长,中国书协行业建设委员会志愿服务工作部副秘书长,山东省青年书法家协会名誉主席。

南京艺术学院美术系书法专业毕业,先后就读于北京大学哲学系中国哲学史研究生班、基督教哲学研究生班。教育部人文社会科学重点研究基地山东师范大学山东省齐鲁文化研究院兼职研究员,曲阜师范大学书法学院兼职教授、书法硕士研究生导师。中国书协书法进万家先进个人,山东泰山文艺奖书法类初评委副主任。

书法入展:五、六届全国书法篆刻展览,四届全国中青年书法展览、一届全国行草展览等。出版著作:1996年编著出版30万字著作《中国书法赏临体系》、2003年主编出版20万字著作《李成研究》、2008年著述出版15万字著作《齐文化与全球化》、2017年执行主编出版20万字文献图书《海岱石华》等。发表论文:《出滇返鲁的王谢世家王懿荣》《两宋书学的理学精神》《简论马叙伦老子校诂》《齐文化和谐社会思想研究》《书圣文化的当代展示》等20余篇。主持课题:山东省社科规划重点项目《泺源书院志》(42万字出版结项),山东经济社会发展重点委托课题《书圣王羲之与中国书法精神的构建》,中国文艺基金重点项目《中国书法全史·山东卷》,山东省中华优秀传统文化传承发展工程第一批重点项目《山东书法文化史》。